1. 개요

사하라 아랍 민주 공화국(SADR)은 북아프리카 서부에 위치한 미승인 국가로, 옛 스페인 식민지였던 서사하라 지역 전체에 대한 영유권을 주장한다. 1976년 2월 27일 폴리사리오 전선에 의해 독립이 선포되었으며, 현재 서사하라 영토의 동쪽 약 20~25%에 해당하는 지역(일명 '자유 지구')을 실효적으로 통제하고 있다. 나머지 서부 대부분 지역은 모로코가 점령하여 '남부주'로 칭하며 관리하고 있다. 사하라 아랍 민주 공화국은 헌법상 수도를 엘아이운으로 규정하고 있으나, 엘아이운이 모로코 통제 하에 있어 티파리티를 임시 수도로 삼고 있으며, 정부의 주요 행정 기능은 알제리 틴두프의 사하라위 난민 캠프 내 라부니에 기반을 두고 있다.

사하라 아랍 민주 공화국은 현재 약 40여 개 유엔 회원국으로부터 국가 승인을 받고 있으며, 1982년부터 아프리카 연합(AU)의 정회원국으로 활동하고 있다. 서사하라 지역의 법적 지위는 여전히 국제적으로 논란 중이며, 유엔은 서사하라를 비자치지역으로 간주하고 주민자결권에 따른 해결을 모색하고 있다. 수십 년간 지속된 서사하라 분쟁은 모로코와 폴리사리오 전선 간의 대립을 중심으로 전개되어 왔으며, 1991년 유엔 중재로 휴전이 성립되었으나 2020년 이후 다시 긴장이 고조되고 있다. 사하라위족의 인권 문제, 특히 모로코 점령 지역과 난민 캠프 내 상황은 국제사회의 주요 관심사 중 하나이다.

2. 국명

사하라 아랍 민주 공화국의 공식 국명은 아랍어로 الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية알줌후리야 알ʿ아라비야 앗사흐라위야 앗디무크라티야아랍어이며, 스페인어로는 República Árabe Saharaui Democrática레푸블리카 아라베 사하라위 데모크라티카스페인어이다. 영어로는 Sahrawi Arab Democratic Republic영어로 표기하며, 약자로는 SADR 또는 스페인어 약자인 RASD가 사용된다.

'사흐라위'(아랍어: صحراويṢaḥrāwī아랍어)라는 명칭은 '사막의 주민'을 뜻하는 아랍어 단어에서 유래했으며, 이는 '사막'을 의미하는 아랍어 '사흐라'(صحراءṢaḥrāʼ아랍어)에서 파생된 것이다. 흔히 사하라 아랍 민주 공화국은 해당 영토인 서사하라로도 불린다.

대한민국은 사하라 아랍 민주 공화국을 국가로 승인하고 있지 않으나, 외교부 등에서는 '사하라 아랍 민주 공화국'이라는 명칭을 사용하고 있다. 일본에서도 유사하게 '사하라 아랍 민주 공화국'(サハラ・アラブ民主共和国)으로 지칭하는 경우가 많으며, 때로는 '사하라위 아랍 민주 공화국'(サハラウィ・アラブ民主共和国)으로도 불린다. 국제회의 등에서는 영어 명칭 'SAHRAWI REPUBLIC'이라는 국명판이 사용된 사례도 있다.

3. 역사

서사하라 지역은 고대부터 베르베르인이 거주했으며, 이후 아랍인의 영향을 받았다. 19세기 후반 스페인의 식민 통치가 시작되었고, 20세기 중반 이후 독립 움직임이 본격화되면서 복잡한 국제 분쟁 지역으로 변모했다. 이 과정에서 사하라 아랍 민주 공화국이 선포되었으나, 모로코와의 영유권 분쟁은 현재까지 지속되고 있다.

3.1. 스페인 식민 통치

1476년, 스페인인들은 카나리아 제도 맞은편 해안에 산타크루스데마르페케냐라는 교역 거점을 설립했으나 1524년에 철수했다. 이후 19세기 말까지 유럽 세력의 직접적인 지배는 미미했다.

1884년, 베를린 회의 결과 스페인은 보자도르곶에서 블랑코곶(현재의 누아디부)에 이르는 서사하라 해안 지역을 자국의 보호령으로 선언했다. 그러나 스페인의 실질적인 내륙 지배는 더디게 진행되었다. 프랑스 또한 사하라 지역에 대한 영유권을 주장했으나, 1900년과 1904년의 협정을 통해 현재의 모리타니와 서사하라 간 국경 및 서사하라 북부 국경이 대체로 확정되었다. 이 협정들은 경도와 위도에 따른 직선 국경의 기초가 되었다.

스페인은 1916년까지 케이프 주비(Cape Juby) 지역을 장악했고, 1920년에는 블랑코곶에 라궤라(La Güera)를 설립했다. 서사하라 내륙 지역에 대한 스페인의 본격적인 지배는 1934년에 이르러서야 어느 정도 확립되었다. 당시 스페인령 사하라는 리오데오로와 사기아엘함라 지역으로 구성되었으며, 스페인령 모로코와는 별개의 행정 구역으로 관리되었다.

1956년 모로코가 프랑스로부터 독립하면서 서사하라 지역에 대한 영유권을 주장하기 시작했다. 1957년 유엔에서 모로코는 서사하라가 역사적으로 자국 영토였다고 주장했으며, 같은 해 11월에는 모로코 해방군과 스페인군 사이에 이프니 전쟁이 발발했다. 이 전쟁의 결과로 스페인은 케이프 주비 지역과 이프니를 모로코에 할양했다. 1960년대부터는 모리타니 역시 서사하라에 대한 영유권을 주장하기 시작했다.

1963년 서사하라의 부크라에서 대규모 인광석 광맥이 발견되면서 이 지역의 지정학적 중요성은 더욱 커졌다. 1965년 유엔 총회는 결의 2072호를 통해 스페인에게 서사하라의 비식민지화를 촉구하고 주민들의 자결권을 보장할 것을 요구했다. 1966년 12월 유엔 총회 결의(A/RES/2229)는 스페인령 사하라 주민의 자결권을 재확인하고, 스페인에 대해 원주민의 희망에 따라 모리타니, 모로코 정부 및 기타 이해관계자와 협의하여 가능한 한 조속히 주민투표를 실시할 것을 촉구했다.

1970년 6월, 서사하라의 독립을 목표로 하던 하라카트 타흐리르는 엘아이운에서 반정부 시위를 조직했다. 스페인 당국은 이를 무력으로 진압했으며(젬라 인티파다), 이 과정에서 다수의 사상자가 발생하고 주동자들이 실종되는 등 가혹한 탄압이 이루어졌다. 이 사건은 이후 사하라위 민족주의 운동이 무장 투쟁으로 전환되는 중요한 계기가 되었다.

3.2. 서사하라 분쟁

서사하라 분쟁은 스페인의 식민 통치 종식 이후 서사하라의 영유권을 둘러싸고 모로코와 폴리사리오 전선 사이에 벌어진 장기간의 군사적, 정치적 갈등이다. 이 분쟁은 사하라위족의 자결권 문제, 지역 패권 다툼, 천연자원 문제 등 복합적인 요인이 얽혀 있으며, 현재까지도 완전한 해결에 이르지 못하고 있다.

3.2.1. 독립 선언과 초기 분쟁 (1975년~1991년)

1970년 젬라 인티파다의 실패 이후, 서사하라의 독립 운동은 무장 투쟁 노선으로 기울었다. 1973년 5월 10일, 엘왈리 무스타파 사이드, 브라힘 갈리, 모하메드 압델아지즈 등을 중심으로 알제리와 모리타니 등지에 거주하던 사하라위인들이 모여 폴리사리오 전선(Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, 사기아엘함라와 리오데오로 해방인민전선)을 결성했다. 폴리사리오 전선은 결성 직후 스페인군 주둔지를 공격하며 무장 투쟁을 본격화했다.

1975년, 스페인의 프란시스코 프랑코 총통 사망 직전, 서사하라의 상황은 급변했다. 10월 12일, 폴리사리오 전선은 사하라위족의 유일 합법 대표임을 선언하는 집회를 개최했다. 10월 16일, 국제사법재판소(ICJ)는 서사하라에 대한 모로코와 모리타니의 역사적 영유권 주장을 인정하지 않으며, 서사하라 주민에게 자결권이 있다는 권고 의견을 발표했다. 그러나 모로코의 하산 2세 국왕은 이를 무시하고 11월 6일 약 35만 명의 비무장 시위대를 동원한 '녹색 행진'을 감행하여 서사하라로 진입했다.

결국 1975년 11월 14일, 스페인은 모로코, 모리타니와 마드리드 협정을 체결하고 서사하라에 대한 통치권을 양국에 넘기기로 합의했다. 스페인은 1976년 2월 26일 서사하라에서 완전히 철수했다. 이에 폴리사리오 전선은 1976년 2월 27일, 비르레흘루에서 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)의 독립을 선포하고 엘왈리 무스타파 사이드를 초대 대통령으로 추대했다. 다음 날인 2월 28일 모로코와 모리타니는 서사하라에 대한 영유권을 공식 선언하고 군대를 진주시켰다. 1976년 4월, 모로코와 모리타니는 서사하라를 분할하여 북부 2/3는 모로코가, 남부 1/3은 모리타니가 차지하기로 합의했다.

이후 폴리사리오 전선은 알제리의 지원을 받으며 모로코 및 모리타니와 본격적인 무력 분쟁에 돌입했다. 수많은 사하라위족이 알제리 틴두프 지역으로 피신하여 난민 캠프를 형성했다. 1976년 6월, 엘왈리 대통령이 모리타니 수도 누악쇼트 공격 중 전사하고, 모하메드 압델아지즈가 뒤를 이었다. 폴리사리오 전선의 공세에 시달리던 모리타니는 1978년 군사 쿠데타로 정권이 교체된 후, 1979년 8월 SADR과 평화 협정을 맺고 서사하라에서 철수했다. 모리타니가 포기한 지역은 즉시 모로코가 점령하여 분쟁은 모로코와 폴리사리오 전선 간의 양상으로 전개되었다. 1980년대부터 모로코는 점령 지역을 공고히 하기 위해 총 길이 약 2700 km에 달하는 거대한 방어벽인 '모래 장벽'(Berm)을 건설하기 시작했다. 이 장벽 주변에는 수많은 지뢰가 매설되었다.

3.2.2. 1991년 휴전과 평화 과정

1980년대 후반, 국제 사회의 중재 노력이 강화되면서 모로코와 폴리사리오 전선은 유엔의 평화안을 수용하는 방향으로 나아갔다. 1988년 8월, 양측은 유엔이 제시한 정착 계획(Settlement Plan)에 원칙적으로 합의했다. 이 계획은 휴전과 함께 서사하라의 미래 지위를 결정할 주민투표 실시를 골자로 했다.

1991년 4월 29일, 유엔 안전보장이사회는 결의 690호를 채택하여 유엔 서사하라 주민투표 임무단(MINURSO) 창설을 승인했다. MINURSO의 주요 임무는 휴전 감시와 주민투표 준비 및 실시였다. 모로코와 폴리사리오 전선은 1991년 9월 6일 공식적으로 휴전에 합의했다.

그러나 주민투표는 유권자 자격 문제를 둘러싼 양측의 첨예한 대립으로 인해 계속 지연되었다. 모로코는 자국에서 이주한 정착민들도 투표권을 가져야 한다고 주장한 반면, 폴리사리오 전선은 1974년 스페인 식민 통치 시절 실시된 인구조사에 등재된 사하라위족과 그 직계 후손에게만 투표권이 주어져야 한다고 맞섰다. 이러한 이견은 끝내 좁혀지지 못했고, 수차례의 협상과 유엔의 중재 노력에도 불구하고 주민투표는 실시되지 못했다.

이 기간 동안 유엔 특사들을 중심으로 여러 평화안이 제시되었다. 대표적으로 제임스 베이커 전 미국 국무장관이 제시한 '베이커 계획'(Baker Plan)은 1안과 2안이 있었는데, 2003년에 제시된 베이커 계획 2안은 서사하라에 4~5년간의 자치 기간을 부여한 후 독립 또는 모로코 통합을 묻는 주민투표를 실시하는 내용을 담고 있었다. 폴리사리오 전선은 이를 수용했으나 모로코가 거부하면서 무산되었다. 이후에도 만하셋 협상 등 여러 차례의 직접 협상이 시도되었으나 실질적인 성과를 거두지 못했다.

3.2.3. 2020년 이후 분쟁 재개

1991년 체결된 휴전은 약 30년간 유지되었으나, 2020년 11월 다시 긴장이 고조되며 사실상 파기되었다. 분쟁 재개의 직접적인 계기는 서사하라 남부 모리타니와의 국경 지대에 위치한 게르게라트(Guerguerat) 지역에서 발생한 사건이었다. 이 지역은 모로코 장벽 바깥, 즉 폴리사리오 전선이 '자유 지구'로 간주하는 지역과 모리타니 국경 사이에 위치한 완충 지대였으나, 모로코와 서아프리카 국가들 간의 주요 교역로로 활용되고 있었다.

2020년 10월, 사하라위 시위대가 게르게라트의 도로를 봉쇄하며 모로코의 통행을 막자, 11월 13일 모로코군은 이 지역에 군대를 투입하여 도로 통제를 재개했다. 폴리사리오 전선은 이를 휴전 협정 위반으로 규정하고 즉각 반발하며, 모로코군과의 교전이 발생했다고 주장했다. 다음 날인 11월 14일, 브라힘 갈리 사하라 아랍 민주 공화국 대통령은 1991년 휴전의 종료를 공식 선언하고 모로코에 대한 "전쟁 재개"를 선포했다.

이후 모로코 장벽을 따라 양측 간의 산발적인 포격과 교전이 보고되었으나, 전면전으로 확대되지는 않았다. 모로코는 폴리사리오 전선의 공격을 대체로 부인하거나 경미한 수준으로 평가절하하는 반면, 폴리사리오 전선은 지속적인 군사 작전을 수행하고 있다고 주장하고 있다.

2020년 12월, 미국의 도널드 트럼프 행정부는 이스라엘과 모로코 간의 관계 정상화 합의의 일환으로 서사하라에 대한 모로코의 주권을 인정한다고 발표했다. 이는 수십 년간 유지되어 온 미국의 중립 정책에서 벗어난 것으로, 국제 사회에 큰 파장을 일으켰다. 대부분의 국가는 이 결정을 따르지 않고 유엔 결의에 기반한 해결책을 지지하고 있으나, 이스라엘 등 일부 국가는 미국의 입장에 동조했다. 조 바이든 행정부 출범 이후 미국의 정책 변화 여부가 주목받았으나, 현재까지 트럼프 행정부의 결정을 공식적으로 번복하지는 않고 있다.

분쟁 재개 이후 유엔은 특사를 임명하고 평화 협상 재개를 촉구하고 있으나, 양측의 입장 차가 커 실질적인 진전은 이루어지지 않고 있다. 모로코는 자치안을 유일한 해결책으로 고수하는 반면, 폴리사리오 전선은 독립을 포함한 주민자결 원칙을 강조하고 있다. 현재 서사하라는 다시금 불안정한 상황에 놓여 있으며, 장기화된 분쟁 해결의 실마리는 요원한 상태이다.

4. 정치

사하라 아랍 민주 공화국은 대통령 중심제의 단일 정당 공화국을 표방하며, 망명 정부 형태로 운영되고 있다. 정치 체제의 핵심은 서사하라의 독립을 목표로 하는 폴리사리오 전선이다. 헌법상으로는 독립 후 다당제 민주주의와 시장 경제를 지향하고 있으나, '완전한 독립 달성'까지는 폴리사리오 전선이 유일한 합법 정치 조직으로 기능한다.

4.1. 정부 구조

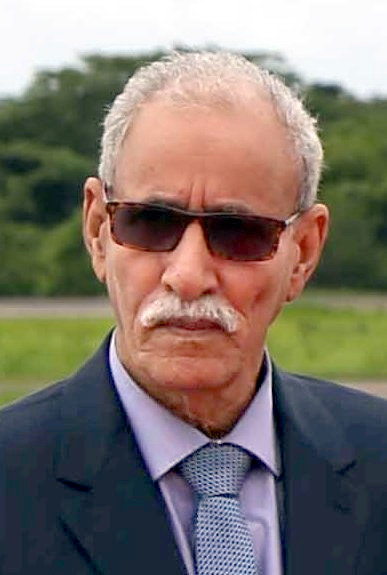

사하라 아랍 민주 공화국의 최고 지도자는 대통령으로, 폴리사리오 전선의 사무총장이 겸임한다. 현재 대통령은 2016년에 취임한 브라힘 갈리이다. 대통령은 총리를 임명하며, 현재 총리는 부크라야 하무디 바윤이다.

행정부는 총리가 이끄는 각료회의(내각)로 구성되며, 여러 부처가 다양한 행정 서비스와 기능을 담당한다. 입법부는 사하라 국민평의회(SNC)로, 단원제 의회이다. 사하라 국민평의회는 주로 자문 및 합의 형성 기관으로 출발했으나, 점차 이론적인 입법권과 통제권을 강화해왔다. 예를 들어, 사형제 폐지를 헌법에 추가하고 1999년에는 정부 불신임안을 통과시킨 바 있다. 평의회 의원은 모두 폴리사리오 전선 소속이다. 현재 의장은 함마 살라마이다.

사법부는 대통령이 임명하는 판사들로 구성되며, 1심 법원, 항소 법원, 대법원이 존재한다. 그러나 망명 정부의 특성상 많은 정부 부처와 사법 기관이 완전하게 기능하지는 못하고 있으며, 폴리사리오 전선의 조직과 정부 기관 간의 역할이 중첩되는 경우도 있다.

정부의 주요 활동은 알제리 틴두프 주에 위치한 사하라위 난민 캠프 내 라부니를 중심으로 이루어진다. 일부 공식 행사는 폴리사리오 전선이 통제하는 서사하라 영토 내 '자유 지구', 특히 임시 수도인 티파리티에서 개최되기도 한다.

4.2. 헌법

사하라 아랍 민주 공화국의 헌법은 여러 차례 개정을 거쳤으며, 가장 최근의 주요 개정은 2015년에 이루어졌다. 헌법은 사하라 아랍 민주 공화국을 "자유롭고, 독립적이며, 주권을 가진 국가"로 규정하고, 이슬람교를 국교로, 아랍어를 공식 언어로 명시한다. 또한, 스페인어를 제2언어로 인정하고 있다.

헌법의 주요 내용은 다음과 같다:

- 국가 정체성: 사하라위족을 무슬림이자 아프리카인, 아랍인으로 정의한다.

- 기본권: 사상 표현의 자유, 집회 및 결사의 자유, 교육권, 건강권 등 기본적인 인권을 보장한다. 사형은 폐지되었다.

- 통치 구조: 대통령 중심제를 채택하며, 대통령은 폴리사리오 전선 사무총장이 겸임한다. 행정부(총리 및 내각), 입법부(사하라 국민평의회), 사법부의 삼권 분립을 규정하고 있다. 다만, "완전한 독립"이 달성될 때까지 폴리사리오 전선이 국가의 정치적 틀로서 기능한다고 명시하고 있다.

- 독립 후 구상: 완전한 독립 달성 후에는 다당제 민주주의와 시장 경제를 도입하고, 폴리사리오 전선은 해체되거나 정부 구조와 완전히 분리될 것을 규정하고 있다.

- 대외 정책: 범아랍주의의 지역적 변형으로서 대마그레브 개념에 대한 헌신과 국제법 존중, 평화적 분쟁 해결 원칙을 천명한다.

헌법은 독립 투쟁 과정과 망명 정부의 특수성을 반영하여 제정되었으며, 완전한 주권 회복 시점에 이루어질 국가 건설의 청사진을 담고 있다.

4.3. 폴리사리오 전선

폴리사리오 전선(Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, 사기아엘함라와 리오데오로 해방인민전선)은 서사하라의 독립과 사하라위족의 자결권 실현을 목표로 하는 정치 및 군사 조직이다. 1973년 5월 10일, 스페인 식민 통치에 반대하며 결성되었다. 창설 초기 지도자 중 한 명은 엘왈리 무스타파 사이드였다.

이념 및 목표: 폴리사리오 전선의 핵심 이념은 사하라위 민족주의에 기반하며, 서사하라를 모로코의 점령으로부터 해방시키고 독립 국가를 건설하는 것을 최우선 목표로 한다. 초기에는 사회주의적 성향을 보이기도 했으나, 현재는 보다 실용적인 노선을 추구하며 민주주의와 인권 존중을 강조한다.

조직 구조: 폴리사리오 전선은 정치국, 중앙위원회 등의 정치 기구와 군사 조직인 사하라 인민해방군(SPLA)으로 구성된다. 최고 결정 기구는 수년마다 개최되는 총회(General Popular Congress)이며, 여기서 사무총장(대통령 겸임)과 정치국 위원 등을 선출한다. 현재 사무총장은 브라힘 갈리이다. 폴리사리오 전선은 알제리 틴두프의 사하라위 난민 캠프에 본부를 두고 있으며, 캠프 내 행정 및 사회 서비스 운영에도 깊숙이 관여하고 있다.

정치적 역할과 영향력: 폴리사리오 전선은 사하라 아랍 민주 공화국의 유일한 합법 정당이자 정부 그 자체로 기능한다. 대통령, 총리, 각료 등 정부의 주요 직책은 모두 폴리사리오 전선의 간부들이 맡고 있다. 국제적으로는 사하라위족의 정당한 대표로서 유엔 등 국제기구 및 각국 정부와 교섭하며 서사하라 독립을 위한 외교 활동을 전개한다. 1991년 모로코와의 휴전 이후에는 주로 외교적, 정치적 수단을 통해 독립을 추구해왔으나, 2020년 휴전 파기 선언 이후 다시 군사적 긴장이 고조되고 있다.

폴리사리오 전선은 수십 년간 사하라위족의 독립 열망을 대표해왔으나, 장기화된 분쟁과 난민 생활로 인해 내부적으로 일부 비판과 도전에도 직면하고 있다. 그럼에도 불구하고 여전히 사하라위 사회 내에서 압도적인 영향력을 유지하며 독립 운동을 이끌고 있다.

5. 법적 지위와 국제 관계

서사하라 지역의 법적 지위는 국제적으로 복잡하고 민감한 문제이며, 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)의 국제적 승인 현황과 대외 관계 또한 이를 반영하고 있다. 이 지역은 유엔에 의해 비자치지역으로 분류되어 있으며, 최종 지위는 주민자결 원칙에 따라 결정되어야 한다는 것이 국제사회의 일반적인 입장이다.

5.1. 서사하라의 법적 지위

서사하라 지역은 1963년부터 유엔 비자치지역 목록에 등재되어 있으며, 이는 해당 지역 주민들이 아직 완전한 자치권을 행사하지 못하고 있음을 의미한다. 과거 스페인의 식민지였던 서사하라의 지배권은 1975년 마드리드 협정을 통해 스페인이 철수하면서 모로코와 모리타니로 이양될 예정이었으나, 유엔은 이 협정이 서사하라 주민의 자결권을 침해한다고 보았다.

1975년 국제사법재판소(ICJ)는 서사하라 문제에 대한 권고 의견에서, 과거 모로코 술탄이나 모리타니 부족 연합과 서사하라 지역 간에 일부 법적 유대 관계가 존재했음을 인정하면서도, 이것이 영토 주권을 확립할 정도는 아니며 서사하라 주민의 자결권을 방해할 수 없다고 밝혔다. 즉, 서사하라 주민들이 자신들의 미래 정치적 지위를 스스로 결정할 권리가 있음을 확인한 것이다.

유엔은 서사하라의 최종 지위가 주민투표를 통해 결정되어야 한다는 입장을 견지하고 있으며, 폴리사리오 전선을 사하라위족의 대표로 간주하는 결의안을 채택하기도 했다. 그러나 모로코는 서사하라를 자국 영토의 일부로 간주하며 '남부주'로 칭하고 실효적으로 지배하고 있어, 국제법적 지위와 현실적 상황 간의 괴리가 크다.

5.2. 국제적 승인 현황

사하라 아랍 민주 공화국(SADR)에 대한 국제사회의 승인 현황은 매우 유동적이며, 각국의 정치적, 경제적 이해관계에 따라 변화해왔다. 2024년 현재, 약 40여 개의 유엔 회원국이 SADR을 공식적으로 승인하고 있다. 이들 국가는 주로 아프리카와 라틴 아메리카에 집중되어 있으며, 알제리, 남아프리카 공화국, 멕시코, 베네수엘라 등이 대표적이다.

그러나 과거 SADR을 승인했던 국가 중 상당수가 이후 승인을 철회하거나 외교 관계를 동결하기도 했다. 이러한 변화는 모로코의 적극적인 외교 공세, 경제적 지원 약속, 또는 해당 국가의 국내 정치 변동 등 다양한 요인에 기인한다.

2020년 12월, 미국은 서사하라에 대한 모로코의 주권을 인정한다고 발표하여 기존의 국제적 합의에서 벗어나는 입장을 취했으나, 대다수 국가는 여전히 유엔 결의에 따른 해결을 지지하고 있다.

5.2.1. SADR 승인 국가

2024년 기준으로 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)을 공식적으로 승인하고 외교 관계를 유지하고 있는 주요 국가는 다음과 같다 (전체 목록은 변동 가능):

- 아프리카: 알제리, 남아프리카 공화국, 앙골라, 모잠비크, 나이지리아, 에티오피아, 탄자니아, 짐바브웨, 우간다, 케냐, 레소토, 보츠와나, 나미비아, 르완다, 시에라리온, 리베리아, 가나 등 다수의 아프리카 연합 회원국. 알제리는 SADR의 가장 강력한 정치적, 군사적, 인도적 지원국이다.

- 라틴 아메리카 및 카리브해: 멕시코, 베네수엘라, 쿠바, 볼리비아, 에콰도르, 니카라과, 우루과이, 페루, 파나마, 온두라스, 콜롬비아, 벨리즈, 가이아나 (일부 국가는 관계 변동 가능성 있음).

- 아시아 및 오세아니아: 동티모르, 베트남 (외교 관계는 있으나 대사관은 알제리 주재 대사가 겸임), 라오스, 캄보디아 (관계 유동적), 바누아투.

- 기타: 남오세티야 (미승인 국가).

이들 국가는 대부분 사하라위족의 자결권과 국제법 원칙을 지지하며, SADR을 서사하라의 합법 정부로 인정한다. 그러나 실제 외교 관계의 깊이나 수준은 국가별로 차이가 있으며, 일부 국가는 상주 대사관 없이 비상주 형태로 관계를 유지하거나, 승인은 했으나 실질적인 교류는 미미한 경우도 있다. 베트남은 SADR을 승인하고 있으나, 알제 주재 베트남 대사가 SADR 관련 업무를 겸임하고 있다.

5.2.2. 승인 철회 및 동결 국가

과거 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)을 승인했으나 이후 외교 정책 변화, 모로코와의 관계 개선, 경제적 요인, 또는 국내 정치 상황 변동 등으로 인해 승인을 철회하거나 외교 관계를 동결한 국가들도 다수 존재한다. 2024년 현재까지 약 40여 개국이 이러한 조치를 취한 것으로 파악된다.

주요 승인 철회 또는 동결 국가 및 배경(일부 예시):

- 인도: 1985년 SADR을 승인했으나 2000년 승인을 철회했다. 이는 모로코와의 관계 강화 및 경제 협력 증진을 고려한 조치로 해석된다.

- 세르비아: 구 유고슬라비아 시절인 1984년 SADR을 승인했으나, 유고 해체 이후 세르비아-몬테네그로는 2004년 승인을 철회했다.

- 일부 아프리카 국가: 차드, 기니비사우, 상투메 프린시페, 카보베르데, 콩고 공화국, 부룬디, 말라위 등 일부 아프리카 국가들은 과거 SADR을 승인했다가 철회하거나 동결한 사례가 있다. 이들 중 일부는 이후 재승인했다가 다시 철회하는 등 입장이 여러 차례 바뀌기도 했다. 이러한 변화에는 모로코의 경제 지원 약속이나 외교적 압력이 작용한 경우가 많은 것으로 분석된다.

- 일부 라틴 아메리카 국가: 파라과이, 엘살바도르 등 일부 라틴 아메리카 국가들도 승인 후 철회 또는 동결한 사례가 있다. 엘살바도르는 2019년 승인을 철회했다.

- 기타 국가: 알바니아, 아프가니스탄, 키리바시, 솔로몬 제도, 투발루 등도 과거 승인국 목록에 있었으나 현재는 철회한 상태이다.

승인 철회 또는 동결의 주요 이유는 다음과 같이 요약될 수 있다:

- 모로코의 적극적인 외교 활동 및 경제적 영향력 행사.

- 해당 국가의 정권 교체 또는 외교 정책 방향 전환.

- 서사하라 분쟁 해결의 장기화 및 SADR의 실효 지배력 한계에 대한 회의론.

- 지역 정세 변화 및 강대국들의 입장 변화.

이러한 승인 철회 및 동결은 SADR의 국제적 입지를 약화시키는 요인으로 작용하고 있으나, SADR은 여전히 다수 국가의 승인을 유지하며 외교 활동을 지속하고 있다.

5.3. 국제기구

사하라 아랍 민주 공화국(SADR)은 여러 국제기구에서 다양한 형태로 활동하며 국제적 정당성을 확보하려 노력하고 있다.

- 아프리카 연합(AU): SADR은 1982년 당시 아프리카 통일 기구(OAU)에 정회원국으로 가입했다. 이는 SADR의 가장 중요한 외교적 성과 중 하나로 평가받는다. SADR의 가입에 반발하여 모로코는 1984년 OAU를 탈퇴했으나, 2017년 아프리카 연합(OAU의 후신)에 재가입했다. 현재 SADR과 모로코는 모두 AU 회원국으로 활동하고 있으며, 이로 인해 AU 내에서 서사하라 문제를 둘러싼 외교적 마찰이 발생하기도 한다. SADR은 AU의 각종 회의와 활동에 적극적으로 참여하며, 아프리카 대륙 자유 무역 지대(AfCFTA) 협정에도 참여하고 있다.

- 유엔(UN): SADR은 유엔 회원국이 아니다. 서사하라 지역은 유엔에 의해 비자치지역으로 분류되어 있으며, 유엔은 서사하라 문제 해결을 위해 유엔 서사하라 주민투표 임무단(MINURSO)을 파견하는 등 지속적으로 관여하고 있다. SADR(폴리사리오 전선)은 유엔 총회 제4위원회(탈식민화 특별정치위원회) 등에서 사하라위족의 대표로서 입장을 표명하고 주민자결권 행사를 촉구하고 있다.

- 비동맹 운동(NAM): SADR은 비동맹 운동 회의에 게스트 자격으로 참여하며, 사하라위족의 자결권에 대한 지지를 호소하고 있다.

- 기타 국제회의 및 단체: SADR은 라틴 아메리카 및 카리브해 정당 상설회의(COPPPAL), 아시아 정당 국제회의(ICAPP) 등 지역별 정당 간 국제회의에 대표단을 파견하여 연대를 모색하고 있다. 또한, 신아시아-아프리카 전략적 동반자 관계(NAASP) 회의에도 참여한 바 있다.

반면, SADR은 모로코가 정회원국으로 있는 아랍 연맹이나 마그레브 아랍 연합(UMA), 사헬-사하라 국가 공동체(CEN-SAD)에는 회원국으로 참여하지 못하고 있다.

5.4. 유엔의 역할과 주민투표 문제

유엔은 서사하라 분쟁 발발 초기부터 깊숙이 관여하며 평화적 해결을 모색해왔다. 유엔의 주된 목표는 서사하라 주민들이 자신들의 미래 정치적 지위를 자유롭게 결정할 수 있도록 하는 주민자결 원칙을 실현하는 것이다.

1991년, 유엔 안전보장이사회는 결의 690호를 통해 유엔 서사하라 주민투표 임무단(MINURSO)을 창설했다. MINURSO의 핵심 임무는 모로코와 폴리사리오 전선 간의 휴전을 감시하고, 서사하라의 독립 또는 모로코로의 통합 여부를 결정할 주민투표를 준비하고 실시하는 것이었다.

그러나 주민투표는 유권자 자격 요건을 둘러싼 모로코와 폴리사리오 전선 간의 심각한 의견 불일치로 인해 수십 년째 지연되고 있다. 모로코는 자국에서 서사하라로 이주한 정착민들에게도 투표권을 부여해야 한다고 주장하는 반면, 폴리사리오 전선은 1974년 스페인 식민 정부가 실시한 인구조사에 포함된 사하라위족과 그 직계 후손에게만 투표 자격이 있다고 주장하며 맞서고 있다.

유엔은 이러한 교착 상태를 타개하기 위해 여러 차례 평화안을 제시했다. 대표적인 예가 2000년대 초반 제임스 베이커 당시 유엔 사무총장 개인 특사가 제안한 '베이커 계획'이다.

- 베이커 계획 I (2001년): 서사하라에 광범위한 자치권을 부여하되, 모로코 주권 하에 두는 방안을 제안했으나 폴리사리오 전선과 알제리가 거부했다.

- 베이커 계획 II (2003년): 4~5년간의 과도 기간 동안 서사하라 자치정부(Western Sahara Authority)를 수립하고, 이후 독립, 모로코 통합, 또는 현 자치 상태 유지 중 하나를 선택하는 주민투표를 실시하는 내용을 담았다. 이 계획은 유엔 안보리의 지지를 받았고 폴리사리오 전선도 수용 의사를 밝혔으나, 모로코가 최종적으로 거부하면서 무산되었다.

이후에도 유엔은 특사를 통해 양측 간의 직접 협상(만하셋 협상 등)을 주선하려 했으나, 뚜렷한 성과를 거두지 못했다. 모로코는 2007년 서사하라에 자치권을 부여하되 자국 주권 하에 둔다는 '자치안'을 제시하며 이를 유일한 해결책으로 고수하고 있다. 반면 폴리사리오 전선은 독립을 포함한 모든 선택지가 가능한 주민투표를 요구하고 있다.

MINURSO는 현재까지도 서사하라에 주둔하며 휴전 감시 임무를 수행하고 있으나, 핵심 과제였던 주민투표 실시는 요원한 상태이다. 2020년 게르게라트 사태로 휴전이 사실상 파기된 이후 유엔의 역할은 더욱 중요해졌으나, 분쟁 해결의 전망은 여전히 불투명하다.

6. 인권

서사하라 분쟁은 수십 년간 지속되면서 심각한 인권 문제를 야기해왔다. 특히 모로코가 실효 지배하는 지역과 알제리 틴두프의 사하라위 난민 캠프에서 다양한 인권 침해 사례가 보고되고 있으며, 국제 인권 단체들은 이에 대한 우려를 지속적으로 제기하고 있다.

6.1. 모로코 점령 지역 내 인권 상황

모로코가 통제하는 서사하라 지역에서는 사하라위족 독립 운동가 및 인권 활동가들에 대한 탄압이 주요 인권 문제로 지적된다. 국제앰네스티, 휴먼라이츠워치 등 국제 인권 단체들은 다음과 같은 문제점들을 보고하고 있다:

- 표현의 자유 및 집회 및 결사의 자유 침해: 서사하라의 독립을 지지하거나 모로코의 통치에 비판적인 목소리를 내는 개인 및 단체에 대한 제약이 심각하다. 평화적인 시위가 강제 해산되거나 과도한 공권력이 사용되는 경우가 빈번하며, 독립을 지지하는 단체의 설립이나 활동이 방해받기도 한다.

- 자의적 구금 및 불공정 재판: 사하라위 활동가들이 자의적으로 체포, 구금되는 사례가 보고되며, 이들에 대한 재판 과정이 국제적인 공정 재판 기준에 미치지 못한다는 비판이 있다. 특히 국가 안보 관련 혐의로 기소되는 경우가 많다.

- 고문 및 부당 대우: 구금된 사하라위 활동가들이 고문이나 가혹행위, 비인도적 처우를 받았다는 주장이 꾸준히 제기된다. 이러한 주장에 대한 독립적이고 철저한 조사가 미흡하다는 지적도 있다.

- 자원 착취 문제: 서사하라 지역의 풍부한 인광석, 어업 자원 등이 사하라위 주민들의 동의나 이익 공유 없이 모로코에 의해 개발되고 있다는 비판이 있으며, 이는 사하라위족의 경제적, 사회적 권리 침해 문제로 이어진다.

- 언론인 및 인권옹호자에 대한 감시 및 방해: 서사하라의 인권 상황을 취재하거나 감시하려는 국내외 언론인 및 인권옹호자들의 활동이 제약을 받거나 추방되는 사례도 발생한다.

모로코 정부는 이러한 인권 침해 주장을 대부분 부인하거나, 국가 안보 및 질서 유지를 위한 합법적인 조치라고 주장하고 있다. 그러나 국제사회는 지속적으로 모로코에 대해 인권 존중과 독립적인 조사를 촉구하고 있다.

6.2. 난민 캠프 내 인권 상황

알제리 남서부 틴두프 지역에 위치한 사하라위 난민 캠프는 1975-76년 서사하라 분쟁 발발 직후 형성되어 수십 년간 지속되고 있다. 이 캠프에는 약 10만 명에서 17만 명(추정치에 따라 다름)의 사하라위 난민들이 거주하고 있으며, 이들의 인권 상황 역시 여러 가지 어려움에 직면해 있다.

- 열악한 생활 환경: 캠프는 사막 한가운데 위치하여 극심한 기온 변화, 물 부족, 모래바람 등 혹독한 자연환경에 노출되어 있다. 주거 시설은 대부분 진흙 벽돌집이나 텐트로 열악하며, 위생 시설과 기본적인 인프라가 부족하다.

- 인도주의적 지원 의존: 난민들은 식량, 식수, 의료 서비스 등 기본적인 생필품을 국제기구(주로 유엔난민기구(UNHCR), 세계 식량 계획(WFP))와 NGO의 인도주의적 지원에 거의 전적으로 의존하고 있다. 국제 원조가 감소하거나 지연될 경우 심각한 생계 위협에 직면한다.

- 이동의 자유 제한: 캠프 외부로의 이동이 자유롭지 못하며, 이는 교육, 취업 등 기회 제약으로 이어진다. 알제리 정부는 안보상의 이유로 캠프 주변 지역에 대한 접근을 통제하고 있다.

- 장기화된 난민 생활로 인한 심리적 문제: 수십 년간 지속된 불확실한 미래와 고립된 생활은 난민들, 특히 젊은 세대에게 절망감, 무력감 등 심리적 어려움을 야기한다.

- 캠프 내 자치 및 폴리사리오 전선의 통제: 캠프는 폴리사리오 전선에 의해 자치적으로 운영되고 있다. 폴리사리오 전선은 교육, 보건 등 사회 시스템을 구축하고 질서를 유지하려 노력하고 있으나, 일각에서는 캠프 내 반대 의견에 대한 통제나 인권 침해 가능성에 대한 우려도 제기된다. 그러나 이러한 주장에 대한 독립적인 검증은 어려운 실정이다.

- 교육 및 보건 서비스의 한계: 기본적인 교육과 의료 서비스가 제공되고는 있으나, 자원 부족과 열악한 환경으로 인해 그 질과 범위에 한계가 있다. 고등 교육이나 전문적인 의료 서비스를 받기는 매우 어렵다.

국제사회는 틴두프 난민 캠프에 대한 인도주의적 지원을 지속하는 한편, 난민들의 기본권 보장과 분쟁의 평화적 해결을 통해 이들이 고향으로 돌아갈 수 있도록 노력할 것을 촉구하고 있다.

6.3. 국제사회의 우려와 보고서

서사하라의 인권 상황에 대해 국제앰네스티, 휴먼라이츠워치 등 국제 인권 단체들과 유엔 인권 관련 기구들은 지속적인 우려를 표명하며 정기적으로 보고서를 발간하고 있다.

이들 보고서는 주로 다음과 같은 내용을 담고 있다:

- 모로코 점령 지역: 사하라위 독립 운동가 및 인권옹호자들에 대한 표현의 자유, 집회 및 결사의 자유 침해, 자의적 구금, 고문 및 부당한 대우, 불공정 재판 문제 등을 지적한다. 또한, 서사하라 자원 개발 과정에서 사하라위 주민들의 권리가 무시되고 있다는 점도 문제 삼는다. 이들 단체는 모로코 정부에 대해 국제 인권 기준을 준수하고, 인권 침해 주장에 대한 독립적이고 공정한 조사를 실시하며, 책임자를 처벌할 것을 촉구한다. 또한, 유엔 인권 메커니즘(특별 보고관 등)의 자유로운 현지 접근 보장을 요구한다.

- 틴두프 난민 캠프: 난민들의 열악한 생활 환경, 국제 원조 의존성, 이동의 자유 제한, 장기화된 난민 생활로 인한 사회경제적 어려움 등을 지적한다. 폴리사리오 전선에 대해서도 캠프 내 인권 상황 개선과 투명성 확보를 요구하며, 알제리 정부에게는 난민 보호 책임을 강조한다. 일부 보고서는 캠프 내 반대 의견에 대한 통제 가능성이나 강제 징집 문제 등에 대한 의혹을 제기하기도 하지만, 접근 제한으로 인해 충분한 조사가 어려운 경우가 많다.

- 유엔의 역할: 유엔, 특히 유엔 인권 고등판무관 사무소(OHCHR)와 유엔 안전보장이사회는 서사하라 인권 상황에 대한 정기적인 보고와 감시를 강화할 것을 권고받는다. 많은 인권 단체들은 유엔 서사하라 주민투표 임무단(MINURSO)의 임무에 인권 감시를 포함시켜야 한다고 주장해왔으나, 이는 아직 실현되지 않고 있다.

국제사회의 이러한 우려와 보고서는 서사하라 인권 문제에 대한 국제적 인식을 높이고 관련 당사자들에게 압력을 가하는 역할을 하지만, 실질적인 상황 개선으로 이어지는 데는 한계가 있다는 평가도 있다. 분쟁의 정치적 해결 없이는 근본적인 인권 개선이 어렵다는 점이 공통적으로 지적된다.

7. 지리

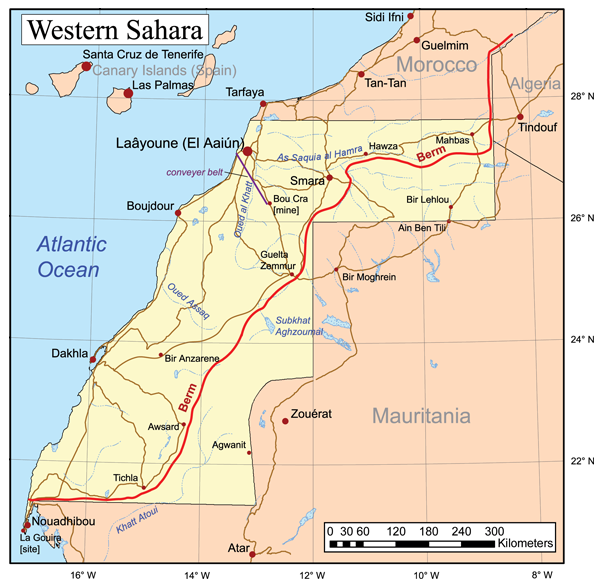

서사하라는 아프리카 북서부 대서양 연안에 위치하며, 북쪽으로는 모로코 본토, 동쪽으로는 알제리, 남쪽과 남동쪽으로는 모리타니와 국경을 접한다. 전체 면적은 약 26.60 만 km2이며, 사하라 사막의 서쪽 끝부분에 해당한다. 사하라 아랍 민주 공화국은 이 지역 전체에 대한 영유권을 주장하고 있다.

7.1. 지형과 기후

서사하라의 지형은 대부분 평탄하거나 완만한 구릉지로 이루어진 건조한 사막이다. 해안가는 비교적 평탄한 평야가 발달해 있으며, 내륙으로 갈수록 점차 고도가 높아져 바위가 많은 고원(하마다)과 모래 언덕(에르그)이 나타난다. 주요 하천은 대부분 간헐천(와디)으로, 비가 올 때만 물이 흐른다. 가장 긴 간헐천은 사기아엘함라강이다. 남부와 북동부 일부 지역은 해발 400 m에서 700 m에 이르는 고지대도 존재한다. 평균 해발고도는 약 256 m, 최고 지점은 약 701 m이다. 해안선 길이는 약 1110 km에 달한다.

서사하라의 기후는 전형적인 사막 기후(쾨펜의 기후 구분 BWh)로, 매우 건조하고 일교차가 크다. 연평균 강수량은 50 mm 미만으로 극히 적으며, 일부 내륙 지역은 수년간 비가 오지 않는 경우도 있다.

- 기온: 여름철 낮 기온은 내륙에서 40 °C 이상, 때로는 50 °C를 넘을 정도로 매우 뜨겁다. 반면 밤에는 기온이 크게 떨어져 일교차가 심하다. 겨울철에도 낮 기온은 비교적 온화하나(20 °C 전후), 밤에는 10 °C 이하, 일부 지역에서는 0 °C 가까이 떨어지기도 한다. 대서양 연안 지역은 한류의 영향으로 내륙보다 여름은 덜 덥고 겨울은 덜 추우며, 연중 17 °C에서 20 °C 사이의 비교적 일정한 기온을 보인다.

- 강수: 비는 매우 드물고 불규칙하게 내린다. 주로 겨울철에 약간의 비가 집중되지만, 그 양은 미미하다.

- 바람: 북동 무역풍의 영향을 받으며, 모래바람(시로코)이 자주 발생한다.

이러한 혹독한 기후 조건으로 인해 식생은 매우 빈약하며, 주로 건조한 환경에 적응한 아카시아, 관목류 등이 자란다. 오아시스 주변에서는 대추야자 등이 재배되기도 한다.

7.2. 실효 지배 지역

현재 서사하라 영토는 모로코 장벽(일명 '모래 장벽', Berm)에 의해 두 지역으로 분리되어 있다.

- 모로코 통제 지역: 장벽 서쪽의 약 80%에 해당하는 광대한 지역으로, 대서양 연안과 주요 도시(엘아이운, 다클라, 스마라 등), 그리고 인광석 광산이 있는 부크라 등이 포함된다. 모로코는 이 지역을 자국의 '남부주'로 간주하고 행정, 군사, 경제적으로 실효 지배하고 있으며, 대규모 인프라 투자와 함께 모로코 본토 주민들의 이주를 장려해왔다.

- 폴리사리오 전선 통제 지역 (자유 지구): 장벽 동쪽의 약 20%에 해당하는 지역으로, 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)은 이곳을 '해방구' 또는 '자유 지구'(Free Zone)라고 부른다. 이 지역은 알제리 및 모리타니 국경과 접하며, 대부분이 사람이 거의 살지 않는 척박한 사막 지대이다. 폴리사리오 전선은 이 지역에 군대를 주둔시키고 있으며, 임시 수도인 티파리티와 과거 임시 수도였던 비르레흘루 등이 이곳에 위치한다. 실질적인 경제 활동은 거의 없으며, 주로 유목민들이 생활한다.

모로코 장벽은 1980년대부터 모로코가 폴리사리오 전선의 공격을 막고 점령 지역을 공고히 하기 위해 건설한 것으로, 모래와 돌로 쌓은 거대한 방어벽이다. 총 길이는 약 2700 km에 달하며, 참호, 철조망, 감시탑, 레이더 시스템, 그리고 수많은 지뢰 지대로 이루어져 있다. 이 장벽은 사실상 서사하라를 물리적으로 분단시키고 있으며, 사하라위 주민들의 이동과 교류를 차단하는 주요 장애물로 작용하고 있다.

7.3. 주요 도시 및 임시 수도

사하라 아랍 민주 공화국이 영유권을 주장하는 서사하라 지역에는 여러 도시와 거점들이 있으나, 대부분 모로코의 실효 지배 하에 있다.

- 엘아이운 (Laayoune/El Aaiún): 서사하라에서 가장 큰 도시이자 역사적으로 중심지 역할을 해왔다. 사하라 아랍 민주 공화국은 헌법상 이곳을 공식 수도로 규정하고 있으나, 현재 모로코가 통제하고 있다. 인광석 수출항이기도 하며, 모로코 정부의 대규모 투자가 이루어져 현대적인 도시로 발전했다.

- 티파리티 (Tifariti): 모로코 장벽 동쪽, 즉 폴리사리오 전선이 통제하는 '자유 지구'에 위치한 작은 마을이다. 2008년 사하라 아랍 민주 공화국은 이곳을 실질적인 임시 수도로 선언하고, 의회 건물과 일부 정부 시설을 건설했다. 폴리사리오 전선의 주요 군사 거점이기도 하며, 각종 정치 및 기념행사가 개최된다. 과거 스페인 식민 시절 군사 주둔지였으며, 선사 시대 암각화 유적이 있는 곳으로도 알려져 있다.

- 비르레흘루 (Bir Lehlou): 티파리티 이전에 사하라 아랍 민주 공화국의 임시 수도 역할을 했던 곳이다. 역시 '자유 지구' 내에 위치하며, 폴리사리오 전선의 중요한 통신 및 행정 거점이었다. 1976년 SADR 독립 선언이 이곳에서 이루어졌다고 알려져 있다.

- 다클라 (Dakhla): 대서양 연안에 위치한 주요 항구 도시이자 어업 중심지이다. 과거 스페인 식민 시절에는 '비야 시스네로스'(Villa Cisneros)로 불렸다. 현재 모로코 통제 하에 있으며, 관광지로도 개발되고 있다.

- 스마라 (Smara/Semara): 내륙에 위치한 역사적인 도시로, 과거 종교 및 교역 중심지였다. 현재 모로코 통제 하에 있다.

이 외에도 아우세르드(Auserd), 부크라(Bou Craa, 인광석 광산 소재지) 등이 있으나, SADR이 실질적으로 행정력을 행사하는 주요 거점은 '자유 지구' 내 티파리티와 비르레흘루 등이다. 정부의 핵심 기능은 알제리 틴두프의 라부니 난민 캠프에 집중되어 있다.

8. 군사

사하라 아랍 민주 공화국의 국방력은 주로 폴리사리오 전선의 군사 조직인 사하라 인민해방군(SPLA)에 의존한다. SPLA는 서사하라의 독립과 영토 방위를 주 임무로 하고 있다.

8.1. 사하라 인민해방군

사하라 인민해방군(Sahrawi People's Liberation Army, SPLA, 아랍어: جيش التحرير الشعبي الصحراوي)은 폴리사리오 전선의 군사 부문으로, 1973년 폴리사리오 전선 창설과 함께 조직되어 스페인 식민 통치에 대한 무장 투쟁을 시작했다. 이후 모로코 및 모리타니와의 서사하라 전쟁에서 주도적인 역할을 수행했으며, 현재는 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)의 정규군 역할을 하고 있다.

창설 및 발전 과정: SPLA는 소규모 게릴라 부대로 시작하여 점차 조직과 규모를 확대했다. 초기에는 주로 알제리와 리비아 등으로부터 무기와 훈련 지원을 받았다. 1970년대와 1980년대 모로코 및 모리타니군과의 교전 과정에서 전투 경험을 쌓고 다양한 무기를 노획하거나 확보했다.

병력 규모 및 편성: 정확한 병력 규모는 공개되지 않았으나, 과거 활발한 분쟁 시기에는 수천 명에서 만 명 이상의 병력을 유지했던 것으로 추정된다. 2008년 기준 약 12,000명의 병력을 보유했다는 보고도 있다. 현재는 정규군과 예비군 체제를 갖추고 있는 것으로 알려져 있다. SPLA는 여러 군구로 나뉘어 편성되어 있으며, 기동성과 게릴라전에 능한 경보병 부대가 주축을 이룬다. 여성 전투원들도 상당수 포함되어 활동하고 있다.

주요 장비: SPLA의 주요 장비는 대부분 구소련제 또는 동구권 국가에서 제작된 것들로, 알제리 등을 통해 지원받거나 과거 전쟁 중 노획한 것들이다.

- 전차: T-55, T-62 등 구형 전차.

- 장갑차: BMP-1 보병전투차, BTR-60 병력수송장갑차, BRDM-2 정찰장갑차, 브라질제 EE-9 카스카벨 장갑차 등.

- 포병: BM-21 그라드 다연장로켓, 각종 견인포 및 박격포.

- 대전차 무기: RPG-7 등 휴대용 대전차 로켓, 대전차 미사일.

- 방공 무기: SA-7, SA-8, SA-9 등 휴대용 또는 차량 탑재형 지대공 미사일, 대공포. 과거 모로코 공군의 F-5 전투기를 격추한 전과도 있다.

이 외에도 모리타니군으로부터 노획한 프랑스제 파나르 AML 장갑차나 모로코군으로부터 노획한 남아공제 엘란드 Mk7 장갑차, 라텔 IFV, 오스트리아제 SK-105 퀴라시어 경전차 등 서방제 장비도 일부 운용하는 것으로 알려져 있다.

주요 작전 활동: 1975년부터 1991년 휴전까지 SPLA는 모로코 및 모리타니군을 상대로 광범위한 게릴라전을 펼쳤다. 모로코 장벽 건설 이후에는 장벽을 넘어 기습 공격을 감행하기도 했다. 1991년 휴전 이후에는 주로 '자유 지구' 방어와 경계 임무를 수행해왔다. 2005년 폴리사리오 전선은 제네바 콜(Geneva Call)에 서명하여 대인 지뢰의 전면적인 사용 금지를 약속하고 비축된 지뢰를 폐기하기 시작했다. 그러나 모로코는 1997년 대인 지뢰 금지 협약에 서명하지 않았으며, 양측 모두 분쟁 과정에서 지뢰를 광범위하게 사용했다. 2020년 11월 휴전 파기 선언 이후, SPLA는 모로코 장벽을 따라 모로코군에 대한 공격을 재개했다고 주장하고 있다.

SPLA는 SADR의 주권 수호와 독립 쟁취를 위한 핵심적인 수단으로 간주되며, 사하라위 민족 정체성의 중요한 상징이기도 하다.

9. 경제

사하라 아랍 민주 공화국이 영유권을 주장하는 서사하라 지역의 경제는 지리적 조건과 정치적 상황으로 인해 매우 제한적이고 이중적인 구조를 보인다. 모로코가 실효 지배하는 지역과 폴리사리오 전선이 통제하는 '자유 지구'의 경제 상황은 극명한 대조를 이룬다.

9.1. 통화 및 주요 경제 활동

통화:

서사하라 지역 내에서는 여러 통화가 사용된다.

- 모로코 통제 지역: 모로코 디르함(MAD)이 주요 통화로 통용된다.

- 폴리사리오 전선 통제 지역 (자유 지구): 사하라 아랍 민주 공화국(SADR)의 공식 통화는 사하라 페세타(EHP)이지만, 실질적으로는 거의 통용되지 않는다. 대신 알제리 디나르(DZD)와 모리타니 우기야(MRU)가 주로 사용된다. 일부에서는 모로코 디르함도 받아들여지기도 한다.

주요 경제 활동:

- 모로코 통제 지역:

- 인광석 채굴: 서사하라는 세계적으로 손꼽히는 인광석 매장지이며, 부크라(Bou Craa) 지역의 광산에서 대규모로 채굴된다. 이 인광석은 모로코 국영 기업 OCP 그룹에 의해 관리되며, 모로코 경제의 중요한 부분을 차지한다. 그러나 폴리사리오 전선과 국제 시민단체들은 사하라위 주민들의 동의 없이 자원이 착취되고 있다고 비판하며, 인광석 수입 기업들에 대한 불매 운동을 벌이기도 한다.

- 어업: 대서양 연안은 한류의 영향으로 풍부한 어장을 형성하고 있어 어업이 활발하다. 모로코는 유럽 연합(EU) 등과 어업 협정을 체결하여 조업권을 판매하고 있으나, 이 역시 서사하라 주민의 권리를 침해한다는 비판을 받고 있다.

- 농업: 강수량이 극히 적어 농업은 제한적이며, 일부 오아시스 지역에서 대추야자, 채소 등이 소규모로 재배된다. 대부분의 식량은 수입에 의존한다.

- 관광업: 모로코 정부는 해안 도시 다클라 등을 중심으로 관광업을 육성하려 하고 있다.

- 기타: 모로코 정부의 투자로 건설, 서비스업 등이 일부 발달하고 있다.

- 폴리사리오 전선 통제 지역 (자유 지구):

- 유목: 전통적인 경제 활동으로, 낙타, 염소, 양 등을 기르는 유목이 주를 이룬다. 그러나 척박한 환경과 이동 제약으로 인해 규모는 크지 않다.

- 제한적인 농업: 일부 오아시스나 물 공급이 가능한 지역에서 소규모 자급 농업이 이루어진다.

- 기타: 실질적인 산업 기반이나 경제 인프라는 거의 전무하다. 폴리사리오 전선은 과거 석유 탐사 계약을 체결하기도 했으나, 실제 탐사나 생산 활동은 이루어지지 않고 있다. 이 지역 주민 대부분은 알제리 틴두프 난민 캠프에 거주하며 국제사회의 인도적 지원에 의존하고 있다.

서사하라의 경제는 분쟁 상황과 밀접하게 연관되어 있으며, 천연자원(특히 인광석과 어업권)의 귀속 문제는 분쟁의 핵심 쟁점 중 하나이다.

10. 사회

사하라 아랍 민주 공화국(SADR)이 영유권을 주장하는 서사하라 지역의 사회는 수십 년간 지속된 분쟁과 난민 생활로 인해 복잡하고 특수한 양상을 보인다. 사하라위족의 전통적인 사회 구조와 현대적인 도전 과제들이 혼재하며, 특히 모로코 점령 지역과 알제리 틴두프 난민 캠프 간의 사회상은 뚜렷한 차이를 나타낸다.

10.1. 인구

서사하라 지역의 정확한 인구 통계는 분쟁 상황과 정치적 민감성으로 인해 파악하기 어렵다. 각 주체(모로코, 폴리사리오 전선, 유엔)가 제시하는 수치에 차이가 있으며, 마지막 공식적인 인구조사는 1970년 스페인 식민 통치 시절에 이루어져 현재 상황을 정확히 반영하지 못한다.

- 사하라위 원주민: 역사적으로 서사하라 지역에 거주해 온 아랍-베르베르계 유목민족이다. 분쟁 이전 인구는 수만 명에서 십수만 명 정도로 추정된다. 분쟁 발발 이후 상당수가 알제리 틴두프 지역으로 피난하여 난민 생활을 하고 있으며, 일부는 모리타니 등 인접 국가나 해외에 거주하고 있다. 폴리사리오 전선 통제 지역인 '자유 지구'에도 소수의 사하라위족이 거주하는 것으로 알려져 있다 (2008년 노르웨이 난민위원회 추산 약 3만 명).

- 모로코 정착민: 1975년 이후 모로코 정부는 자국민의 서사하라 지역 이주를 장려하는 정책을 펴왔다. 이로 인해 현재 모로코 점령 지역에는 사하라위 원주민보다 많은 수의 모로코 정착민이 거주하고 있는 것으로 추정된다. 2015년 한 추산에 따르면, 당시 서사하라 전체 인구 약 50만 명 중 최소 2/3가 모로코 정착민이었다. 이러한 정착민 유입은 국제법상 점령지의 인구 구성을 변경하는 행위로 간주되어 비판받기도 한다.

- 난민 규모: 알제리 틴두프 지역의 사하라위 난민 캠프에는 약 9만 명에서 17만 명(출처에 따라 다름, UNHCR은 공식적으로 약 9만 명을 지원 대상으로 하지만, 폴리사리오와 알제리는 16만 5천 명 이상으로 주장)의 난민이 수십 년째 거주하고 있다. 이들은 국제사회의 인도주의적 지원에 의존하여 생활하고 있다. 모리타니에도 약 2만 6천 명의 사하라위 난민이 있다는 보고도 있다 (2008년 기준).

2022년 5월 유엔 추산 서사하라 전체 인구는 약 61만 2천 명이다. 그러나 이 수치에는 사하라위 원주민과 모로코 정착민이 혼재되어 있으며, 각 그룹의 정확한 규모는 여전히 불분명하다. 인구 구성은 서사하라의 미래를 결정할 주민투표의 유권자 자격 문제와 직결되어 있어 매우 민감한 쟁점이다.

10.2. 언어

서사하라 지역에서는 여러 언어가 사용되며, 공식적인 지위와 실제 사용 현황에 차이가 있다.

- 아랍어 (표준 아랍어): 사하라 아랍 민주 공화국(SADR) 헌법에 따르면 현대 표준 아랍어가 유일한 공식 언어이자 국어이다. 모로코 점령 지역에서도 아랍어는 공식 언어로 사용된다. 교육, 행정, 미디어 등 공식적인 분야에서 주로 사용된다.

- 하사니아 아랍어 (Hassaniya Arabic): 사하라위족의 주요 구어이자 모국어이다. 서사하라뿐만 아니라 모리타니, 말리 북부, 알제리 남서부 등 인접 지역에서도 사용되는 아랍어 방언이다. 베두인 아랍어의 한 갈래로, 베르베르어의 영향도 일부 받았다. 일상생활과 문화 표현의 중심 언어이다.

- 스페인어: 과거 스페인 식민 통치의 영향으로 서사하라 지역, 특히 사하라위족 사이에서 널리 사용되는 제2언어이다. SADR 정부는 스페인어를 사실상의 업무 언어(working language)로 간주하며, 교육 시스템에서도 중요한 위치를 차지한다. 브라힘 갈리 SADR 대통령은 2018년 "SADR은 스페인어를 공식 언어로 사용하는 세계 유일의 아랍 국가"라고 언급하기도 했다. 스페인 세르반테스 문화원은 약 2만 명의 사하라위족이 제한적인 스페인어 능력을 갖춘 것으로 추산한다.

이 외에도 모로코 정착민들 사이에서는 모로코 아랍어(다리자)가 주로 사용되며, 일부 베르베르계 주민들은 베르베르어의 방언을 사용하기도 한다.

10.3. 종교

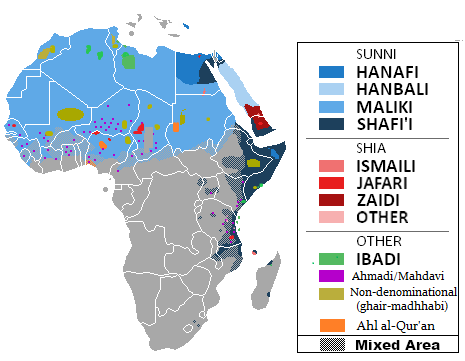

서사하라 지역 주민의 대다수는 이슬람교를 믿으며, 그중에서도 수니파 말리키 학파가 지배적이다. 사하라 아랍 민주 공화국(SADR) 헌법은 이슬람교를 국교이자 법의 원천으로 규정하고 있다. CIA 월드팩트북에 따르면 거의 모든 사하라위족이 무슬림으로 식별되어, 세계에서 종교적으로 가장 동질적인 국가 중 하나로 꼽힌다.

이슬람교는 사하라위족의 일상생활, 문화, 사회 규범에 깊은 영향을 미치고 있다. 종교적 관습과 절기는 널리 준수되며, 모스크는 지역 사회의 중요한 중심지 역할을 한다.

과거 스페인 식민 통치 시절에는 가톨릭교가 상당한 존재감을 가졌었다. 당시 서사하라에는 약 2만 명의 스페인계 가톨릭 신자(당시 전체 인구의 약 30%)가 거주했으며, 엘아이운의 성 프란치스코 아시시 대성당과 다클라의 카르멜 산의 성모 교회 등이 세워졌다. 스페인 철수 이후 가톨릭 공동체는 크게 축소되었으나, 현재도 모로코 통제 지역에 주로 스페인계 후손들을 중심으로 약 300명 정도의 가톨릭 신자가 남아 있는 것으로 알려져 있다. 이들은 여전히 엘아이운과 다클라의 성당에서 종교 활동을 이어가고 있다.

그 외 다른 소수 종교의 존재는 거의 보고되지 않고 있다.

10.4. 난민 캠프 생활

알제리 남서부 틴두프 주에 위치한 사하라위 난민 캠프는 1975-76년 서사하라 분쟁으로 인해 고향을 떠나온 사하라위족들의 임시 거처로 시작되어, 현재까지 수십 년간 지속되고 있다. 이 캠프들은 '윌라야(Wilaya)'라고 불리는 4개의 주요 구역(엘아이운, 아우세르드, 스마라, 다클라 - 서사하라의 주요 도시 이름을 따옴)과 행정 중심지인 라부니 등으로 구성되어 있다. 약 9만 명에서 17만 명(추정치에 따라 다름)의 난민들이 이곳에서 생활하고 있다.

일상생활: 난민들의 일상생활은 매우 어렵고 제한적이다. 사막 한가운데 위치한 캠프는 여름에는 50 °C를 넘나드는 폭염, 겨울에는 혹한, 그리고 모래바람 등 극한의 기후 조건에 직면해 있다. 주거 시설은 대부분 흙벽돌이나 시멘트 블록으로 지은 단층집 또는 텐트로, 기본적인 생활 인프라(전기, 상하수도 등)가 매우 부족하다. 식수와 식량은 주로 국제사회의 원조에 의존한다. 이동의 자유가 제한되어 캠프 외부로의 출입이 어렵고, 이로 인해 경제 활동 기회도 거의 없다.

교육 시스템: 열악한 환경 속에서도 폴리사리오 전선은 자체적인 교육 시스템을 운영하고 있다. 캠프 내에는 유치원부터 초등 교육, 중등 교육기관이 있으며, 기본적인 읽기, 쓰기, 산술 교육과 함께 사하라위 역사와 문화 교육도 이루어진다. 교과서는 주로 아랍어와 스페인어로 되어 있다. 교사 부족, 교육 자재 부족, 과밀 학급 등 여러 어려움이 있지만, 교육열은 비교적 높은 편이다. 일부 우수한 학생들은 알제리, 쿠바, 스페인 등 해외 유학의 기회를 얻기도 한다. 2012년에는 '자유 지구' 내 티파리티에 대학 설립이 발표되기도 했으나, 실질적인 운영은 제한적이다.

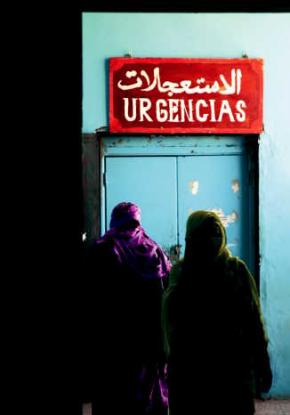

보건 및 의료 환경: 각 윌라야에는 기본적인 진료를 제공하는 작은 병원이나 진료소가 있으며, 국제 NGO들의 지원으로 운영되는 경우도 있다. 그러나 의료 인력과 장비, 의약품이 절대적으로 부족하여 전문적인 치료나 수술은 거의 불가능하다. 영양실조, 빈혈, 호흡기 질환, 수인성 질병 등이 주요 건강 문제로 지적된다. 특히 여성과 아동의 건강 상태가 취약하다.

국제 원조 의존 문제: 캠프의 생존은 전적으로 국제사회의 인도주의적 지원에 달려있다. 유엔난민기구(UNHCR), 세계 식량 계획(WFP), 유럽 연합 인도지원 사무국(ECHO) 및 다수의 국제 NGO들이 식량, 식수, 의약품, 교육 자재 등을 제공하고 있다. 그러나 국제사회의 관심 감소나 지원금 축소는 난민들의 생계에 직접적인 타격을 주며, 이는 심각한 인도주의적 위기로 이어질 수 있다.

수십 년간 지속된 난민 생활은 사하라위족, 특히 젊은 세대에게 큰 좌절감과 불확실성을 안겨주고 있다. 이들은 자신들의 미래와 고향으로 돌아갈 권리에 대한 희망을 품고 있으나, 정치적 해결이 지연되면서 캠프에서의 삶이 고착화되고 있다.

11. 문화

사하라위족의 문화는 아랍, 베르베르, 그리고 스페인 식민 통치의 영향이 혼합된 독특한 특징을 지닌다. 전통적으로 유목 생활을 해왔던 이들의 문화는 척박한 사막 환경에 적응하며 형성되었으며, 구전 문학, 음악, 시, 그리고 공동체적 가치를 중시하는 생활 양식으로 나타난다.

11.1. 국경일

사하라 아랍 민주 공화국(SADR)은 자국의 역사와 독립 투쟁을 기념하기 위해 여러 국경일 및 국가적 기념일을 지정하고 있다. 이들 기념일에는 주로 난민 캠프와 '자유 지구'에서 각종 행사, 군중 집회, 문화 행사 등이 열린다. 주요 국경일은 다음과 같다(날짜와 명칭은 출처에 따라 약간의 차이가 있을 수 있음):

- 2월 27일: 독립 선언일

- 배경 및 의미: 1976년 2월 27일, 폴리사리오 전선이 사하라 아랍 민주 공화국의 독립을 선포한 날을 기념한다. 가장 중요한 국가적 경축일로, 대규모 군중 집회, 퍼레이드, 문화 행사 등이 열린다.

- 3월 8일: 첫 순교자의 날

- 배경 및 의미: 1974년(일부 자료 1973년) 독립 투쟁 과정에서 첫 번째 순교자가 발생한 날을 기린다.

- 5월 10일: 폴리사리오 전선 창설일

- 배경 및 의미: 1973년 5월 10일, 폴리사리오 전선이 결성된 날을 기념한다. 독립 운동의 시작을 알리는 중요한 날로 여겨진다.

- 5월 20일: 5.20 혁명일 (무장 투쟁 개시일)

- 배경 및 의미: 1973년 5월 20일, 폴리사리오 전선이 스페인에 대한 무장 투쟁을 시작한 날을 기념한다.

- 6월 9일: 순교자의 날

- 배경 및 의미: 1976년 6월 9일, 폴리사리오 전선의 창설자이자 SADR의 초대 대통령이었던 엘왈리 무스타파 사이드가 전사한 날을 추모한다. 모든 독립 투쟁 희생자들을 기리는 날이다.

- 6월 17일: 젬라 봉기일

- 배경 및 의미: 1970년 6월 17일, 엘아이운에서 스페인 식민 통치에 항거하여 발생한 젬라 인티파다(봉기)를 기념한다. 평화적 저항 운동의 중요한 상징으로 여겨진다.

- 10월 12일: 국민 통합일

- 배경 및 의미: 1975년 10월 12일, 아인벤틸리에서 여러 사하라위 부족 대표들이 모여 폴리사리오 전선을 사하라위족의 유일 합법 대표로 인정하고 국민적 단결을 확인한 날을 기념한다.

이 외에도 이슬람력에 따른 주요 종교적 축일(예: 이드 알피트르, 이드 알아드하, 무함마드 탄신일, 이슬람 새해 첫날)도 중요한 기념일로 지켜진다. 이러한 국경일과 기념일은 사하라위족의 정체성을 확인하고 독립에 대한 의지를 다지는 중요한 역할을 한다.

11.2. 스포츠

사하라 아랍 민주 공화국(SADR)의 스포츠 활동은 분쟁 상황과 망명 정부라는 특수한 환경으로 인해 많은 제약을 받고 있지만, 축구를 중심으로 꾸준히 명맥을 이어가고 있다.

축구:

가장 인기 있는 스포츠는 축구이다. 사하라 축구 연맹(Federación Saharaui de Fútbol)이 있으며, 사하라 아랍 민주 공화국 축구 국가대표팀이 구성되어 있다. 이 팀은 국제축구연맹(FIFA)이나 아프리카 축구 연맹(CAF)의 회원국이 아니기 때문에 공식적인 국제 대회에는 참가하지 못한다. 그러나 SADR을 승인하는 국가들의 팀이나 클럽팀과 비공식 친선 경기를 갖기도 한다. 과거 알제리, 프랑스(르망 FC 등)의 클럽팀과 경기를 치른 기록이 있다. 사하라 축구 연맹은 독립 축구 협회 연맹(CONIFA)과 세계 통합 축구 연맹(WUFA)의 회원으로, 이들 단체가 주관하는 대회에 참가하기도 한다. 난민 캠프 내에서도 자체적인 축구 리그나 토너먼트가 열리며, 청소년들의 주요 여가 활동이 되고 있다.

기타 스포츠 및 국제 대회 참가 시도:

2015년, SADR은 콩고 공화국 브라자빌에서 열린 아프리칸 게임에 초청받아 13명의 선수단을 파견했으나, 모로코의 반발 등으로 인해 콩고 조직위원회가 선수들의 경기 참가를 허용하지 않아 데뷔가 무산된 바 있다. 이는 SADR이 주요 국제 스포츠 행사에 참여하려는 시도와 그 과정에서의 정치적 어려움을 보여주는 사례이다.

육상, 특히 장거리 달리기 등 개인 종목에서도 일부 선수들이 국제 대회 참가를 시도하거나 난민 신분으로 활동하는 경우가 있으나, 국가대표 자격으로 인정받기는 어려운 실정이다.

전반적으로 SADR의 스포츠는 국제적인 고립과 자원 부족 속에서도 사하라위족의 정체성을 표현하고 외부 세계와의 교류를 모색하는 수단으로 기능하고 있다.

11.3. 미디어

사하라 아랍 민주 공화국(SADR) 정부 및 폴리사리오 전선은 사하라위족의 독립 투쟁을 알리고 내부 결속을 다지기 위해 자체적인 언론 매체를 운영하고 있다. 동시에 모로코 통제 지역에서는 모로코 국영 매체의 영향력이 크다.

SADR 공식 언론 매체:

- 사하라 통신 (Sahara Press Service, SPS): SADR의 공식 통신사로, 1999년에 설립되었다. 아랍어, 스페인어, 프랑스어, 영어 등 다국어로 뉴스와 정보를 제공하며, 폴리사리오 전선과 SADR 정부의 공식 입장, 서사하라 관련 소식, 국제 연대 활동 등을 주로 보도한다. 웹사이트를 통해 운영된다.

- RASD TV: SADR의 공식 텔레비전 방송국이다. 2009년 위성 방송을 시작했으며, 뉴스, 다큐멘터리, 문화 프로그램 등을 통해 사하라위족의 현실과 독립 의지를 알리고 있다. 난민 캠프와 '자유 지구'를 중심으로 방송되며, 인터넷을 통해서도 시청 가능하다.

- RASD 국영 라디오 (Radio Nacional de la R.A.S.D.): SADR의 공식 라디오 방송국으로, 오랜 역사를 가지고 있다. 아랍어와 스페인어로 방송되며, 뉴스, 음악, 교육 프로그램 등을 송출하여 난민 캠프 주민들과 외부 세계에 정보를 전달하는 중요한 역할을 한다.

기타 및 독립 미디어:

- 에사흐라 엘호라 (Esahra Elhora): 1975년부터 발행된 것으로 알려진 신문으로, 폴리사리오 전선의 초기 언론 활동과 관련이 있다.

- 사하라 언론인 및 작가 연합: 사하라위족 언론인과 작가들의 단체로, 표현의 자유 증진과 언론 발전을 위해 활동한다.

- 독립 디지털 저널이나 블로그 형태의 매체도 존재하며, 주로 스페인어나 아랍어로 운영된다. 예를 들어 '사하라 투데이'(Sahara Today), '푸투로 사하라위'(Futuro Saharaui) 등이 언급되기도 한다.

모로코 통제 지역의 미디어:

모로코가 실효 지배하는 서사하라 지역에서는 모로코 국영 방송(RTM)의 지역 채널인 '라윤 TV'(Laayoune TV)와 라디오 방송 등이 운영되며, 모로코 정부의 시각을 반영하는 뉴스와 프로그램을 주로 방송한다. 독립적인 언론 활동은 매우 제약받는 것으로 알려져 있다.

SADR의 미디어는 제한된 자원과 어려운 환경 속에서도 사하라위족의 목소리를 내고 정체성을 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 국제사회에 서사하라 문제를 알리는 창구로도 기능한다.

11.4. 영화

서사하라 문제와 사하라위족의 삶은 다수의 다큐멘터리 영화와 일부 극영화를 통해 국제사회에 알려져 왔다. 이러한 영화들은 분쟁의 역사, 난민들의 현실, 인권 문제, 그리고 독립을 향한 열망 등을 다루며 국제적인 관심을 환기하는 데 기여했다.

또한, 사하라위 난민촌에서는 매년 피사하라 국제 영화제(FiSahara, Festival Internacional de Cine del Sáhara)가 열린다. 이 영화제는 세계 유일의 난민촌 영화제로 알려져 있으며 (일부 출처에서는 "세계 유일의 연례 영화제"라는 과장된 표현도 사용하나, 난민촌에서 열리는 독특한 영화제임은 분명하다), 2003년에 시작되었다.

피사하라 영화제의 주요 특징과 목적은 다음과 같다:

- 인권 및 문화 교류: 영화 상영을 통해 사하라위족의 인권 상황을 알리고, 외부 세계와의 문화적 교류를 증진하는 것을 목표로 한다.

- 교육 및 오락 제공: 수십 년간 고립된 생활을 하는 난민들에게 다양한 영화를 접할 기회를 제공하고, 문화적 즐거움을 선사한다.

- 국제적 연대 강화: 세계 각국의 영화 제작자, 배우, 활동가, 언론인들이 영화제에 참여하여 사하라위족에 대한 지지와 연대를 표명한다. 스페인을 비롯한 여러 국가의 영화인들이 적극적으로 참여하고 있다. 영화제 기간 동안 워크숍, 토론회 등 다양한 부대 행사도 열린다.

- 사하라위 영화인 양성: 최근에는 사하라위 청년들을 대상으로 영화 제작 교육 프로그램(예: 아비딘 카이드 살레 시청각 교육 학교)을 운영하여 자체적인 영상 콘텐츠 제작 역량을 키우려는 노력도 이루어지고 있다.

피사하라 영화제는 척박한 사막 환경과 난민 캠프라는 특수한 조건에서 열리는 문화 행사로서, 예술을 통해 저항하고 희망을 이야기하는 사하라위족의 의지를 상징적으로 보여준다. 또한, 국제사회에 서사하라 문제를 지속적으로 상기시키는 중요한 플랫폼 역할을 하고 있다. 이 외에도 '아르티파리티'(ARTifariti)와 같이 '자유 지구'에서 열리는 국제 예술 행사 등도 관련 문화 활동으로 언급될 수 있다.